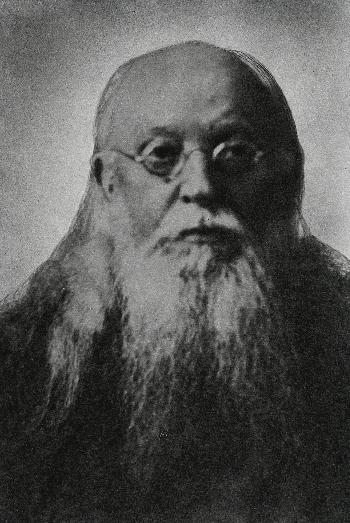

Высокопреосвященный Агафангел (Преображенский; 1854 — 1928), Митрополит Ярославский и Ростовский.

1920-е годы

Александр Лаврентьевич Преображенский родился в 1854 году в Тульской губернии в семье священника и был воспитан в благочестии. «Я любил часто и подолгу оставаться на кладбище, – вспоминал Святитель о своем детстве, – и здесь, среди могил и крестов – этих безмолвных, но красноречиво свидетельствующих знаков, что всё персть, всё пепел, всё сень, со слезами на глазах молил Господа, чтобы Он, Милосердный, во время благопотребное сподобил меня быть служителем алтаря и приносить безкровную, умилостивительную Жертву за скончавших своё земное странствование».

Однако его пусть к священному сану не был простым. Во время учебы в Тульской Духовной семинарии он пережил первые серьезные духовные искушения. В 1860-е – 1870-е годы семинарское образование в России пребывало в плачевном состоянии и не могло удовлетворить потребностей духа молодого поколения. Модными и похвальными были профессии врача и инженера. Увлечение естественными науками не оставило в стороне и Александра. К концу обучения он решил оставить Семинарию и поступить в светское учебное заведение, чтобы стать врачом, но внезапно тяжело заболел. Болезнь продолжалась около года, и за это время постоянные беседы с отцом помогли Александру преодолеть искушение и вернуться на духовную стезю.

В 1877 году он поступил в Московскую Духовную академию, и там смог приобщиться к тому пастырскому подвижничеству, коим всегда славилась Троице-Сергиева Лавра. В обители Преподобного Сергия вернулось к нему первое юношеское желание стать священником, но в сане ли иерея или священноинока – Александр не знал. И часто, с благоговением склоняясь перед мощами Преподобного Сергия, он молился и спрашивал: не остаться ли навсегда в стенах обители? И внутренний таинственный голос ему отвечал:

«Добро есть здесь быти, останься здесь».

Не послушавшись этого внутреннего побуждения, Александр, блестяще окончив Духовную академию в 1881 году, женился, но всего через одиннадцать месяцев после свадьбы трагически потерял и жену, и новорожденного сына. Это горе привело его к мысли, что избранный им образ жизни – не его путь, и утвердило в решении оставить мир.

В марте 1885 года он принял монашеский постриг с именем Агафангел и вскоре был рукоположен в священный сан. Следующие четыре года своей жизни он посвятил обучение и воспитанию молодежи, занимая должности инспектора в Томской Духовной семинарии и ректора в Иркутской Духовной семинарии.

В 1889 году о. Агафангел принял архиерейский сан. Служение его проходило в Иркутской, Виленской, Рижской и Ярославской Епархиях. В апреле 1917 года он был возведен в сан Митрополита Ярославского и Ростовского.

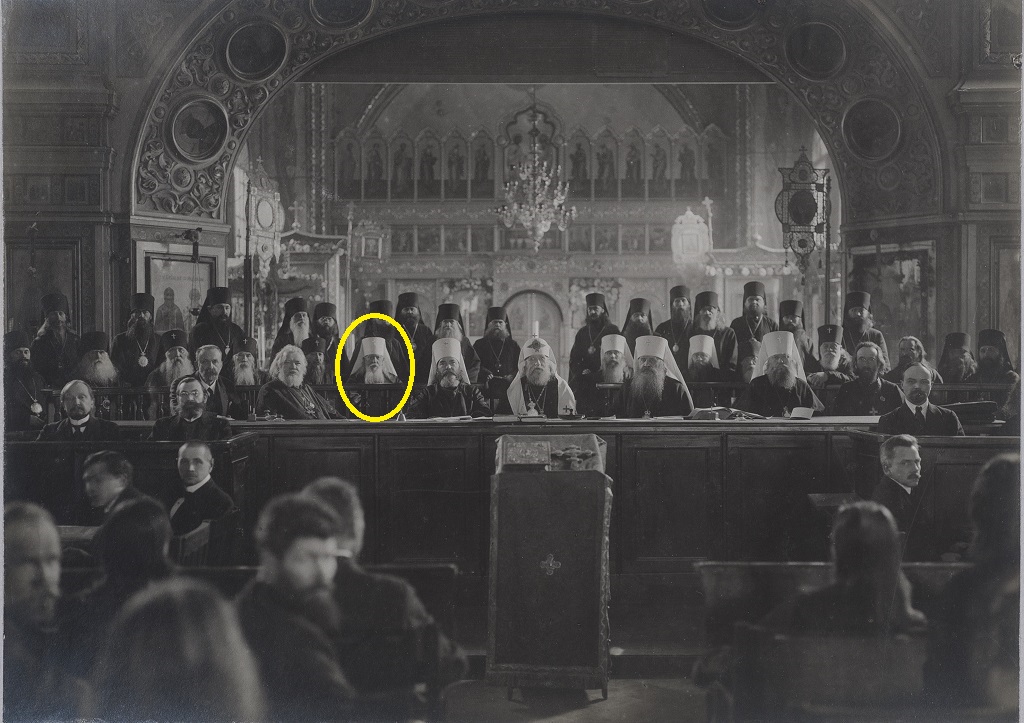

Митрополит Агафангел был одним из участников Поместного Собора 1917–1918 годов и участвовал в выборах Патриарха. С 1918 года он был членом Высшего Церковного Управления и Священного Синода при Патриархе Тихоне.

В 1920-х годах большевистское правительство, желая создать в России новую Церковь, которая бы полностью поддерживала из беззаконные действия, поддержало обновленческое движение. В ряды обновленцев входили те священнослужители, которые желали пренебречь церковными канонами ради достижения власти и благополучия. Так возник обновленческий раскол. Чтобы заставить верующих идти за «красными попами», как обновленцев называли в народе, большевики принялись арестовывать верных Христовой Церкви Архипастырей. В мае 1922 года был арестован Святейший Патриарх Тихон, который, даже пребывая в заточении, категорически отверг требования группы обновленцев о передачи им полномочий на высшее церковное управление и передал Митрополиту Агафангелу грамоту на право замещения. В июне было выпущено заявление о том, что обновленческое «Высшее Церковное Управление является «единственной канонически законной церковной властью». В этот труднейший и опаснейший момент Митрополит Агафангел 5 июня 1922 года издал Послание о своем вступлении во временное управление Русской Православной Церковью, где призвал верующих хранить в чистоте устои Церкви и остерегаться тех, кто пытается незаконно узурпировать церковную власть. За свое сопротивление обновленцам в их попытке захватить власть в Церкви Святитель был немедленно арестован. Зимой 1922 года больной 68-летний старец, после шестимесячного заключения в ряде тюрем, был отправлен общим этапом с уголовными преступниками в трехлетнюю ссылку в поселок Колпашев Нарымского края.

В 1925 году в своем завещании Патриарх Тихон назвал Митрополита Агафангела вторым кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего Престола. Ко времени окончания ссылки Владыки были арестованы два других Патриарших Местоблюстителя – Священномученики Митрополит Петр (Полянский) и Митрополит Кирилл (Смирнов), поэтому заместителем Патриаршего Местоблюстителя стал Митрополит Сергий (Страгородский).

В 1925 году советское правительство приводит в действие следующий план по разрушению Русской Православной Церкви изнутри. Для это ОГПУ инициирует в Церкви ряд новых расколов, первым из которых стал григорианский. Новый этап антирелигиозной политики большевиков проводил в жизнь Евгений Тучков – начальник отдела ОГПУ по борьбе с церковными организациями в СССР. В результате деятельности Тучкова, которого Священномученик Иларион (Троицкий) назвал «воочию сам сатана», от Русской Церкви отошли в раскол 55 Архипастырей.

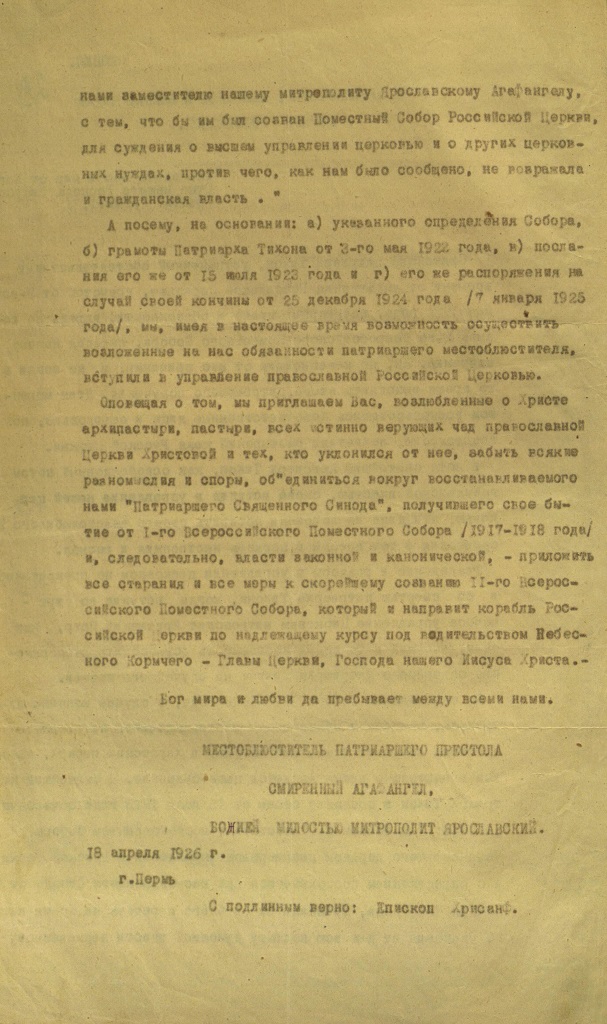

Преследуя цель уничтожения Церкви, Тучков отводил в этом замысле место и Митрополиту Агафангелу. Ради этого Владыка, возвращавшийся из ссылки, был задержан более чем на полгода в тюрьме города Перми. В апреле 1926 года Тучков встретился с Владыкой Агафангелом, чтобы предложить ему – как второму кандидату – вступить на пост Патриаршего Местоблюстителя в соответствии с завещанием Патриарха Тихона, с тем, чтобы якобы спасти Православную Церковь от анархии и церковной разрухи, солгав о том, что советское правительство готово изменить свое отношение к Православной Церкви и признать законной Патриаршую Церковь. Положение Церкви, раздираемой смутами, вызвало у Митрополита Агафангела столь сильное беспокойство, что не оставалось места догадкам о коварстве и хитрости Тучкова. Главные мысли и чувства, побудившие старца к решению принять пост Местоблюстителя, – это жажда жертвенного служения Православной Церкви, установление мира церковного, прекращение распрей, защита Церкви от пытающихся расхитить церковное стадо обновленцев. Получив согласие Владыки, Тучков распорядился немедленно выпустить его из тюрьмы.

В Перми особенную помощь Митрополиту Агафангелу оказали Епископ Соликамский Хрисанф (Клементьев), протоиерей Леонид Зубарев и священник Василий Морозов, ставший секретарем Владыки. В течение нескольких дней пребывания в городе на свободе Высокопреосвященный Агафангел ходил молиться в градо-Пермскую Рождество-Богородицкую церковь, но богослужений не совершал, т.к. власти отказали ему в разрешении.

18 апреля 1926 года Митрополит Агафангел составил в Перми воззвание, в котором объявил, что он вступает в права Патриаршего Местоблюстителя, и, разослав его епархиальным Архиереям, вернулся в Ярославль.

Послание Владыки вызвало в Церкви новую бурю: пока Архипастыри во главе с Митрополитом Сергием разбирались в этой очередной интриге большевиков, простые верующие пришли в смятение. После двух месяцев интенсивной переписки и нескольких встреч Митрополита Агафангела с другими церковными Иерархами, Владыка, не желая быть виновником новой смуты, отказался от притязаний на пост Местоблюстителя, на которые имел все права. Так, благодаря смирению Митрополита Агафангела и отсутствию у него властолюбия, Церковь была спасена от нового раскола.

Однако советское правительство не отказалось от планов разрушить Церковь изнутри. Декларация Митрополита Сергия, в которой он признавал законной советскую власть и которая была выпущена в 1927 году под давлением ОГПУ, вызвала в Церкви сильнейшую смуту.

Несмотря на категорическое несогласие с утверждениями Декларации, Митрополит Агафангел – ради церковного единства – не прекратил общения с Митрополитом Сергием, но в своем обращении к нему сделал оговорку: «Распоряжения Заместителя, смущающие нашу и народную религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающее каноны, в силу создавшихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не можем».

Пережитые скорби и тревога за судьбу Церкви сильно подорвали его здоровье. В течение двух лет он перенес несколько сильнейших сердечных приступов, во время которых он всегда сначала прибегал к приобщению Святых Таин и только после этого принимал медицинскую помощь.

Митрополит Агафангел скончался 16 октября 1928 года и был похоронен через семь дней после кончины в склепе под Леонтьевским храмом города Ярославля. Очевидец вспоминал: «По временам веяло от гроба каким-то благоуханием. Лицо его было, как и в первый день смерти: светло, бело, покойно».

Высокопреосвященный Агафангел (Преображенский), Митрополит Ярославский, был причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских в 2000 году. Мощи его почивают в Казанском монастыре города Ярославля.